2024年6月に創業10周年を迎える日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」は、日本酒の魅力の伝え手として、全国の酒蔵をはじめとした、さまざまな関係者を取材してきました。

これまでに公開した記事は6,700本を超えています。そのなかから、この10年間に日本酒業界で起きたトレンドを振り返り、10のキーワードにまとめて紹介します。

高付加価値化する日本酒

SAKETIMESが創業した2014年から現在までの10年間は、日本酒産業にとっては「日本酒の新しい価値を模索した時期」だったといえるでしょう。

日本酒の消費量は1973年をピークに年々減少していますが、消費量全体の大きな割合を占める、パック酒やカップ酒を中心とした普通酒の需要が減っていることが、主な要因のひとつとなっています。逆に、純米酒や大吟醸酒などの特定名称酒の需要は、相対的に高まっています。

この変化は、現代社会におけるエンタメの選択肢が多様化するなかで、これまでの「毎日の晩酌に、リーズナブルな商品を選ぶ」という飲用シーンだけでなく、「人生の特別な機会に、よりこだわりのある高価な商品を選ぶ」というシーンが加わり、日本酒の楽しみ方も多様化していることを表しています。

日本酒の高価格化・高付加価値化の流れのなかで注目されたのは、「精米歩合」「熟成・ヴィンテージ」「テロワール」でした。

キーワード01:精米歩合

主に平成の時代に入ってから、日本酒の価値を判断する基準は「精米歩合」が中心でした。「精米歩合の数字が低ければ低いほど(酒米を磨けば磨くほど)、良い日本酒である」という考え方は、現在でも根強く残っています。

しかし、2017年に楯の川酒造(山形県)から精米歩合1%の「光明」が、さらに2018年に新澤醸造店(宮城県)から精米歩合0.85%の「零響 -Absolute 0-」が発売され、日本酒業界に大きな衝撃を与えました。

発売当時の価格は「光明」が約10万円、「零響 -Absolute 0-」が約40万円。従来の日本酒と比較すると非常に高い金額だったことも、広く注目された理由のひとつでしょう。

その一方で、寺田本家(千葉県)の「純米90 香取」や新政酒造(秋田県)の「新政 涅槃龜(にるがめ)」など、あえて米を削らない日本酒も登場しました。消費者に先入観なく日本酒を楽しんでほしいという思いから、精米歩合をあえて記載しない商品も出てきています。

精米歩合という価値をたくさんの造り手が追求し、その結果として究極の商品が生まれたことを機に、新しい価値の模索にさらなる拍車がかかったのではないかと感じます。

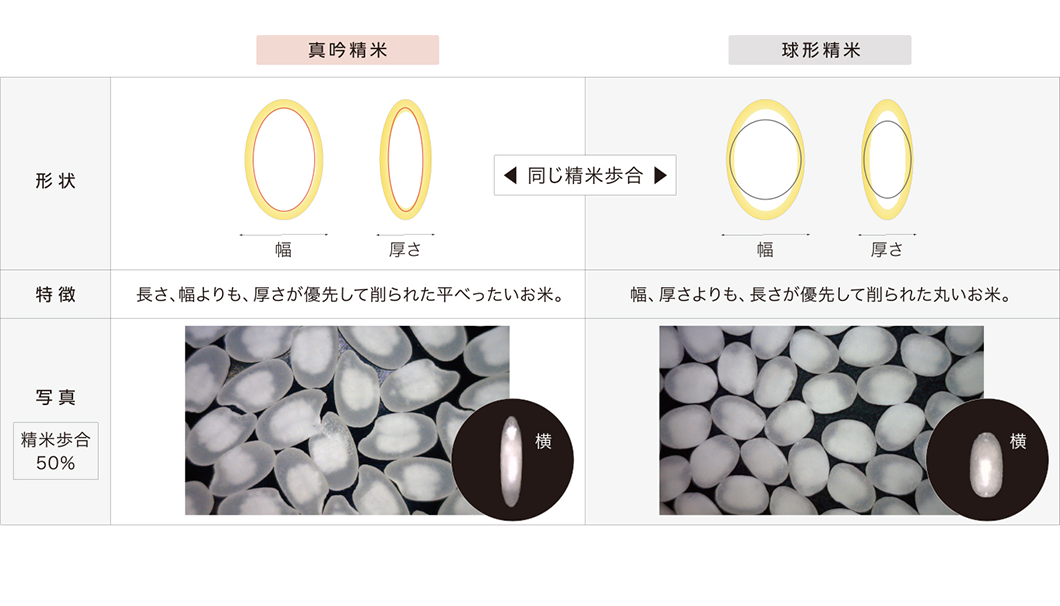

精米機メーカーのサタケが開発した「真吟(しんぎん)精米」とよばれる最新の精米技術を使うと、従来の球形精米ほど磨かなくてもタンパク質を取り除くことができ、球形精米における精米歩合40%に相当する香りや味わいを、扁平精米では精米歩合60%で実現できるといいます。

酒造りの世界では、「精米歩合」に対してさまざま解釈のもと、新たな価値創造のためのチャレンジが始まっています。

◎関連記事

- 精米歩合1%、四合瓶で10万円の日本酒はどんな味なのか?─山形・楯の川酒造「光明」を一流ソムリエがテイスティング

- 「精米すればするほど良い日本酒」は本当?─精米歩合という価値基準を変える新しい技術【編集長レポート】

- 精米歩合だけではない、日本酒の新しい価値とは?─ 業界を牽引する有識者が徹底討論!

キーワード02:熟成・ヴィンテージ

熟成酒にこだわる有志の酒蔵が集まった「刻SAKE協会」が2019年に発足するなど、さまざまなアプローチで「熟成・ヴィンテージ」の価値を高めるための活動が展開されていきます。

![「刻の調べ]」熟成酒8本セット](https://jp.sake-times.com/wp-content/uploads/2020/11/sake_g_toki-sake_00.png)

熟成の期間だけでなく、熟成の方法にも新たなバリエーションが生まれています。たとえば、ウィスキーやバーボンなどの洋酒樽で熟成させたもの、海中や洞窟などの特殊な環境で熟成させたものなど、高い付加価値の商品も発売されました。

また、黒龍酒造(福井県)が2018年に実施した、ヴィンテージの異なる複数の氷温貯蔵酒の入札会は、日本酒の価値をバイヤーに問いかける企画として、大きな話題になりました。

日本酒という酒類は、しぼりたての生酒など、新鮮なものが好まれる傾向にあり、特にワインやウイスキーなどの洋酒と比較すると、「熟成・ヴィンテージ」の文化は広く根付いているとは言えません。ただ、熟成酒や古酒に特化したイベントが開催されるなど、少しずつ着実に、その魅力は広がりつつあります。

◎関連記事

キーワード03:テロワール

日本酒の価値を高めるために、同じ醸造酒でグローバルな地位を確立しているワインの考え方が取り入れられるようになりました。その代表的なひとつが、「テロワール」です。

ワインの世界における「テロワール」とは、「原料であるブドウを取り巻くすべての環境」を意味する言葉で、主に気候の特性、土壌の個性、地形の特徴などを指しています。特にヨーロッパでは、この「テロワール」がワインの味を決めるもっとも重要な要素として知られています。

日本酒の価値のひとつである「地域性」をさらに強調するために、この「テロワール」という概念を取り入れる酒蔵が増えています。

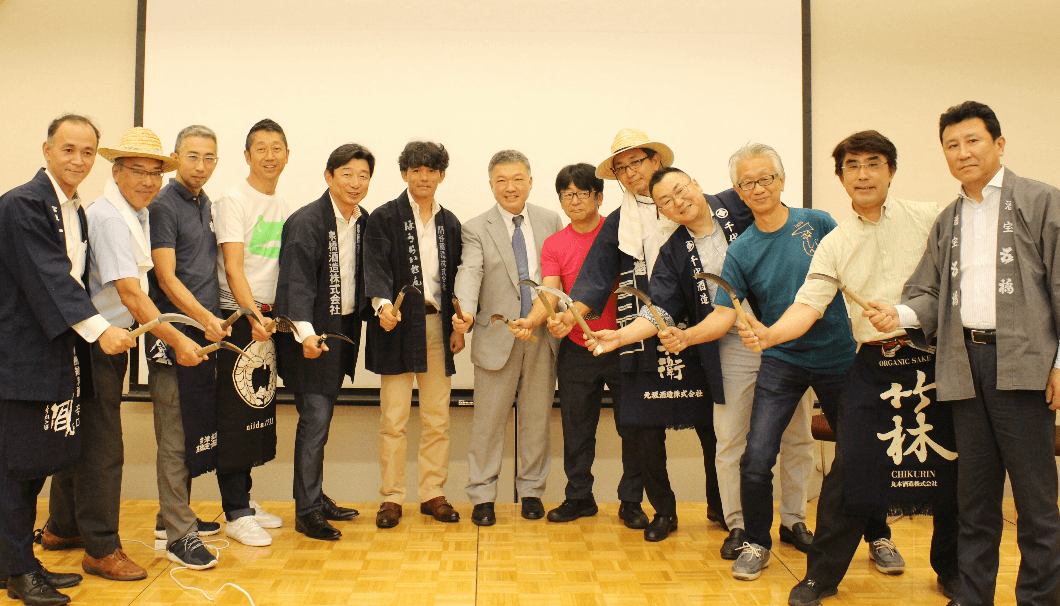

2019年には、酒米の栽培から手がける有志の酒蔵による「農!と言える酒蔵の会」という団体が設立されました。自社で農業法人を設立するなど、酒造りだけでなく、米作りにも目を向ける酒蔵が増えています。

各都道府県では、オリジナル酒米やオリジナル酵母が盛んに開発され、日本酒の主原料である「水」「米」「酵母」がすべて地元産であることを魅力として訴求する商品も目にするようになりました。

使用する酒米を地元県内産のみとする酒蔵はありましたが、麒麟山酒造(新潟県阿賀町)や大和川酒造店(福島県喜多方市)など、全量を町内産(市内産)とする酒蔵も出てきています。

「テロワール」の考え方を通して、酒蔵が自身のアイデンティティである「地域性」を見直したのと同様に、画一化された近代的な製法ではなく、地元の酒米や蔵内の酵母を生かすための伝統的な製法(生酛造りや木桶仕込みなど)に回帰する酒蔵もあります。

新政酒造(秋田県)は、2023年の酒造りから、全量を木桶仕込みで醸造しています。また、花の香酒造(熊本県)は、地元の在来品種「穂増(ほませ)」や、熊本県の伝統農法である馬耕栽培の復活にも取り組み始めています。

◎関連記事

- 世界へ羽ばたくために「テロワール」から日本酒を語る─ 「農!と言える酒蔵の会」設立お披露目会レポート

- 米作りなくして酒造りなし。新潟・麒麟山酒造はなぜ「100%地元産米の酒造り」を目指すのか?

- 米、水、エネルギーの100%自給を目指す酒蔵─福島県・大和川酒造店がつなげる次世代へのバトン【日本酒とサステナビリティ】

- 個性の追求こそが、日本酒が生き延びる道─新政酒造・佐藤祐輔さんロングインタビュー

- “真の地酒”がもつ「産土(うぶすな)」の哲学が人間と自然の未来をつくる?花の香酒造(熊本県)が新ブランドで示した覚悟

新たなプレイヤーの登場

キーワード04:日本酒スタートアップ

日本酒の新しい価値を提案しようと、特にベンチャー企業やスタートアップ企業の参入が目立っています。日本酒メディア「SAKETIMES」や日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」を運営するClearもそのひとつです。

「夢雀」「TAKANOME」「MINAKI」「SAKE NOVA」など、さまざまな高級日本酒ブランドが、新規参入の企業から誕生しました。酒販店「未来日本酒店」を運営するMIRAI SAKE COMPANYや、フランスやアメリカで酒造りをしているWAKAZEなど、たくさんの新しいプレイヤーが、日本酒にビジネスとしての可能性を見出しています。

なかには、大規模な資金調達を実現した企業もありますが、それは日本酒の未来を投資家やベンチャーキャピタルが認めていることにほかなりません。新しいプレイヤーたちが市場を切り拓くことで、次のプレイヤーたちが参入しやすくなり、それによって、日本酒業界に適切な資金・技術・人材の流入が起こるのではないかと考えます。

◎関連記事

- 「新規参入を拒むのは、業界の未来を閉ざすのと同じこと」─酒税法改正に関わった前・国税庁酒税課長が考える日本酒の可能性【オピニオンリーダーの視点 vol.7】

- 日本酒スタートアップに期待するのは「新しい市場の開拓」─ClearやWAKAZEに投資するベンチャーキャピタルに話を聞いた

- 目指すのは「プレミアム」ではなく「ラグジュアリー」─ リブランディングを行った「SAKE HUNDRED」の新たな決意

- 「SAKE市場には、50兆円のポテンシャルがある」MIRAI SAKE COMPANY株式会社 山本祐也さんインタビュー【SAKEの時代を生きる vol.3】

キーワード05:クラフトサケ

新しいプレイヤーたちの活躍のなかで、クラフトサケの話題は外せません。

クラフトサケとは、日本酒の製造技術をベースにしながら、従来の日本酒にはない味や香りが楽しめる醸造酒のこと。フルーツやハーブなどの副原料を発酵過程で取り入れたボタニカルSAKEや、醪(もろみ)を搾る工程を経ないどぶろくなどで、酒税法上では「清酒」ではなく、「その他の醸造酒」や「雑酒」などに区分されます。

クラフトサケが誕生した背景にあるのは、清酒製造免許の問題です。現在の日本では、清酒の製造に必要な免許の新規発行が原則認められておらず、すでに免許を持っている酒蔵からの譲渡や、酒蔵の買収などの手段を取らない限り、新たな酒蔵を立ち上げることができません。

そんななか、WAKAZEは東京・三軒茶屋にあった醸造所(現在は閉業)で「その他の醸造酒免許」を取得して、日本酒の製造技術をベースに、醪(もろみ)の中に柚子や生姜などのボタニカル原料を直接投入したボタニカルSAKEを造り、発売しました。これがクラフトサケのはじまりと言われています。

クラフトサケ醸造所は2020年ごろから徐々に増えはじめ、クラフトサケブルワリー協会に加盟している醸造所は8社となり、現在も着実にその数を増やし続けています。

クラフトサケブルワリー協会に加盟している秋田県男鹿市の「稲とアガベ醸造所」は、クラフトサケを起点に飲食店などのさまざまな事業を展開するなど、クラフトサケ業界を牽引する存在です。

2023年には、福岡県福智町が地域創生のためにクラフトサケ醸造所の誘致を行いました。米と水、さらに地元で採れる果実やハーブなどの副原料を使って造られるクラフトサケの単なる新しいおいしさだけではなく、「地域の魅力を伝えるメディア」としての役割に、これから注目が高まっていくことでしょう。

◎関連記事

- 注目のクラフトサケ醸造所まとめ─日本酒の製造技術をベースに造られた自由なお酒の魅力

- 「酒造りを通して、表現の自由を追求したい」株式会社WAKAZE 稲川琢磨さんインタビュー【SAKEの時代を生きる vol.1】

- 「清酒製造免許の新規発行が認められる未来を目指す」稲とアガベ醸造所・岡住修兵さんインタビュー【SAKEの時代を生きる vol.8】

- 福岡県福智町がクラフトサケ醸造所の誘致をスタート!─手厚いサポート体制を整え、熱意を持った造り手を募集中

キーワード06:生まれ変わる酒蔵

酒蔵の減少が続くなか、事業継承や企業買収などを通して、酒蔵の新設や復活の事例も増えています。

2018年、当時24歳の若さで天領盃酒造(新潟県)を買収し蔵元となった加登仙一さんは、新ブランド「雅楽代(うたしろ)」を立ち上げ、人気銘柄に育て上げました。

他にSAKETIMESが取材した事例では、約100年ぶりに醸造を再開した東京23区内の唯一の酒蔵・東京港醸造(2016年)、「酒造りの神様」とも呼ばれる農口尚彦さんが杜氏を務める農口尚彦研究所(2017年)、三重県から北海道への酒造免許の移転で注目された上川大雪酒造(2017年)、「ドン ペリニヨン」の元醸造最高責任者が理想の日本酒を追求する白岩(2020年)などがあります。

◎関連記事

- 約100年ぶりに酒造りを再開!港区・東京港醸造の「江戸開城」復活までの軌跡

- 酒造りの神様・農口尚彦杜氏の復活!理想の酒蔵でみずからの技術・精神・生き様を次世代に伝えていく

- 地元の期待を一身に背負う!北海道に誕生した地方創生蔵「上川大雪酒造」の新たなスタートに密着

- 理想を求めて酒蔵を買収した全国最年少蔵元!─佐渡「天領盃酒造」に変革をもたらす若い力

- 「ドン ペリニヨン」の元醸造最高責任者が酒蔵を新設する─富山県・株式会社白岩「IWA 5」にみる日本酒の新たな可能性

ライフスタイルに合わせた変化

キーワード07:大手酒蔵のチャレンジ

新しいプレイヤーによる動きが活発になる一方で、業界大手の酒蔵も、消費者のライフスタイルの変化に合わせて新たな挑戦に取り組んでいます。

白鶴酒造(兵庫県)の若手社員による「別鶴(べっかく)」プロジェクトでは、若手社員ならではの自由な発想と、日本酒業界を牽引する白鶴酒造が培ってきた研究力や技術力が掛け合わされ、従来とは異なる新たな風味の日本酒が誕生しました。

他にも、菊正宗酒造(兵庫県)が130年ぶりに発売した新ブランド「百黙(ひゃくもく)」や、月桂冠(京都府)が新しい飲み方を提案した小容量サイズの「THE SHOT」、宝酒造(京都府)の普通酒でありながらバナナを思わせるフルーティーな香りが特徴の「松竹梅 香り酵母877(ハチ ナナ ナナ)」など、業界大手の酒蔵から、新しいチャレンジに富んだ商品が展開されています。

◎関連記事

- 白鶴酒造の若手社員による“まったく新しい日本酒”の味わいとは─「別鶴プロジェクト」トーク&試飲イベントレポート

- 動き出した菊正宗。130年ぶりの新ブランド「百黙」の知られざる開発秘話

- 日本酒にショット飲みのスタイルを!─月桂冠「THE SHOT」が打ち出す新しい楽しみ方

- 普通酒なのに驚きの香り高さ!─松竹梅「香り酵母877」のおいしさをつくる宝酒造の酵母研究

キーワード08:容器の軽量化と少量化

現代のライフスタイルの変化に合わせて日本酒をカジュアルに楽しんでもらおうと、日本酒を入れる容器の素材や容量も見直されています。

日本酒の少量化では、アルミ缶への注目が高まっています。これまでに「ICHI-GO-CAN」「KURA ONE」「HITOMAKU」「PRIME SAKE」など、さまざまな日本酒缶ブランドが誕生しました。

食生活の変化とともに、毎日の晩酌が当たり前のものではなくなった結果、「四合瓶や一升瓶を買って飲み切るのはハードルが高い」という声も聞こえてきます。

いろいろな種類の日本酒を少量ずつ購入して飲み切ることができるアルミ缶は、軽量化などの利便性とともに、これまで日本酒を率先して選んでこなかった層にも日本酒の魅力を届けられるアイテムとなるかもしれません。

缶入りの日本酒といえば、菊水酒造(新潟県)の「菊水ふなぐち」は、その代表格。全国のコンビニやスーパーなどでみかける根強いファンに支えられた人気銘柄です。そんな菊水酒造では、次世代の容器としてスマートパウチにも注力しています。

好きな分だけ飲んで、残りは鮮度をキープしたまま保存しておくことができるスマートパウチは、多様化する飲用スタイルに対応した商品といえるでしょう。

◎関連記事

- 一升瓶を超える容器!─日本酒ファンに新しい"利便性"を提供する、菊水酒造のスマートパウチ

- 国内外の期待が高まる“アルミ缶の日本酒”─新ブランド「KURA ONE」が秘めた大きな可能性

- 【編集長レポート】「一合缶」がつくる日本酒との新たな出会い─Agnavi 代表取締役・玄さん

- 180mlのボトル缶が、日本酒のある風景を増やしていく─日本酒缶「HITOMAKU」が目指すこれからのスタンダード

キーワード09:料理とのペアリング

食生活の変化という観点では、従来の「日本酒といえば和食に合わせるもの」という固定観念を覆すような、新しい料理との組み合わせの提案が増えてきました。

日本酒ペアリングのカリスマ的な存在として知られる千葉麻里絵(ちば・まりえ)さんが店主を務める飲食店「GEM by moto」(現在は閉店)や「EUREKA!」を筆頭に、新たな日本酒ペアリングを提供する飲食店が増加しました。

和食以外の高級レストランでも、ペアリングコースの中で、ワインだけでなく日本酒が提供されることも増えています。

酒蔵からも、料理とのペアリングを強く意識した商品が販売されるようになりました。

今代司酒造(新潟県)の「IMA 牡蠣のための日本酒」など、特定の料理や食材との食べ合わせを提案する商品や、若戎酒造(三重県)と菓子メーカーのおやつカンパニーがコラボした「若エビスタ~」など、酒蔵と食品メーカーがコラボした商品も生まれています。

食事と合わせることでおいしさが増幅するという点は、日本酒の大きな魅力のひとつですが、懐が深いゆえに、どんな料理やおつまみに合わせても無難なペアリングになってしまうという弱点としての側面もあります。

近年、造り手が特に注目しているのは「酸味をどのように表現するか」という点です。全体のバランスに優れた中庸な酒質ではなく、酸味や苦味などの特定の風味を際立たせた酒質のほうが、新しい発見のある食べ合わせを提案しやすいということから、個性を強調した味わいの日本酒も次々と生まれています。

◎関連記事

- 「GEM by moto」千葉麻里絵氏による新著「最先端の日本酒ペアリング」が、Makuakeで先行販売

- 日本料理×日本酒×器による三位一体のペアリング ─ ミシュラン店・神楽坂「ふしきの」の哲学に触れる

- ペアリングは日本酒を好きになってもらうためのきっかけ─「AKA-KUMA」赤星慶太さんが目指す日本酒体験のその先

キーワード10:クラウドファンディングやイベント

日本酒産業の近年のトレンドを振り返る上で、コロナ禍による影響は、避けては通れません。

日本酒の販売の大部分を担っていた飲食店の営業が難しくなってしまったため、酒蔵は新しい売り方を模索しなければなりませんでした。コロナ禍のなかで、自社のオンラインショップやSNSを開設した酒蔵は少なくありません。

酒蔵によるクラウドファンディングも、コロナ禍で定着した販売手法のひとつです。SAKETIMESでは、2020年に応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」と共同で全国各地の日本酒をオンラインで応援購入できる取り組みを実施しました。

コロナ禍で一時的にイベントの実施も難しくなりましたが、この10年間は日本酒関連のイベントが大いに盛り上がった時期でした。

東京・表参道で開催された「AOYAMA SAKE FLEA」、六本木ヒルズアリーナが会場の「CRAFT SAKE WEEK」、渋谷・MIYASHITA PARKの「SAKE PARK」など、日本酒ファン以外の消費者にも開かれた新しいイベントが次々と誕生。若い蔵元と若い消費者がふれあう日本酒イベント「若手の夜明け」は、運営形態を変えながらも長く続いている人気のイベントです。

◎関連記事

- Makuake x SAKETIMES 共同サービス!全国各地の日本酒を応援購入できる「オンライン日本酒市」を5/12(火)よりMakuake内で開催

- 注目の若手17蔵が参加!「AOYAMA SAKE FLEA Vol.4 -春の酒宴-」に行ってきた

- 日本酒との出会いは一期一会─ 4人の唎酒師に聞いた「CRAFT SAKE WEEK」の魅力

- 【速報レポート】渋谷で開催中の日本酒イベント「SAKE PARK 3杯」の初日に編集部が参加してきました!

海外輸出の拡大と海外醸造

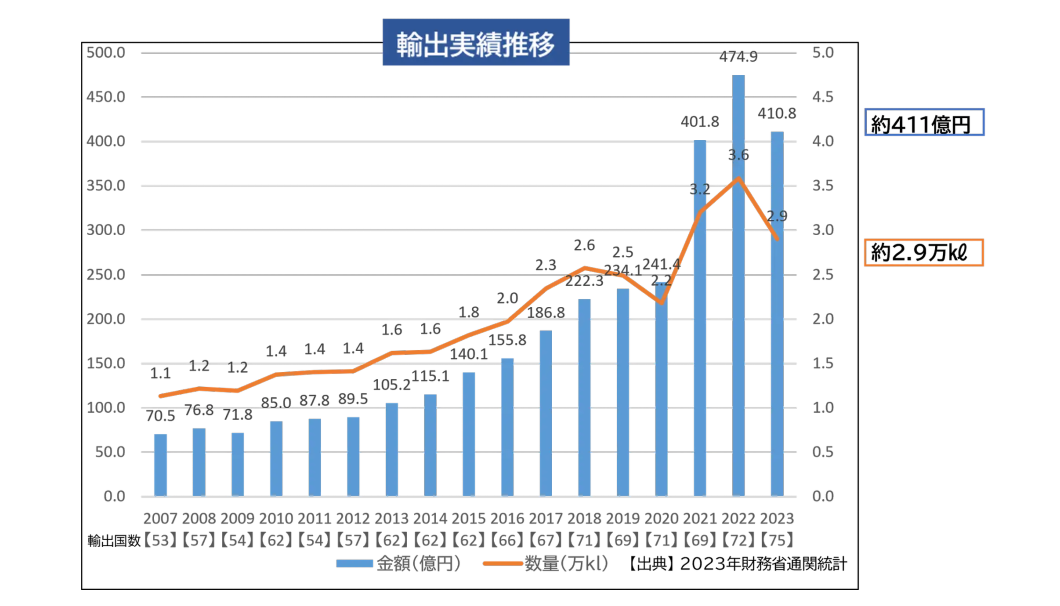

これまで、国内市場のトレンドを紹介してきましたが、海外市場の動きにも注目です。日本酒の海外輸出は、数量・金額ともに増加傾向にあります。特に輸出金額は、国内と同様に高価格化が進み、この10年間で約4倍に成長しました。

しかし、増加傾向にあるものの、海外輸出の市場規模はまだ400~500億円程度。日本酒の海外市場はまだまだ小さく、世界的な和食ブームの中で、そのお供として広がっているに過ぎません。

その一方で、日本からの輸出だけでなく、海外の現地で酒造りに挑戦する事例が増えてきました。1980年代から、日本国内の酒蔵が海外に現地法人を設立する事例はいくつかありましたが、特にこの10年間は、日本酒のおいしさを知った現地の人々が醸造所を立ち上げるという事例が増加しています。

現在、2018年にスタートしたアメリカ・ニューヨークの「Brooklyn Kura(ブルックリン・クラ)」など、世界各地に60を超える醸造所が存在しています。実際に商品を試飲してみると、その高い品質に驚かされます。

さらに、三軒茶屋に醸造所を構えていたWAKAZEがフランス・パリに進出したり、国内外で人気の高い「獺祭」の旭酒造(山口県)がニューヨークに新しい酒蔵を建てたりと、日本の企業が海外での醸造に挑戦するという事例も、また増えてきています。

◎関連記事

- 【速報】2023年度の日本酒輸出は金額・数量ともに前年割れ─日本酒造組合中央会が2023年度の日本酒輸出実績を2/8(木)に発表

- 日米の協力で、SAKEを世界飲料に─八海醸造(新潟県)とBrooklyn Kura(ニューヨーク)の協業がもたらすもの

- ニューヨークで醸造された「DASSAI BLUE」が日本上陸?数々の苦難を乗り越えて「獺祭」は次のステージへ

- 「WAKAZE PARIS」はSAKEカルチャーの中心地となるか─フランス・パリに直営レストランをオープンしたWAKAZEの狙い

日本酒の未来はどこにあるのか

日本酒産業は、この10年間で大きく変化してきました。

社会の変化とともに、「日本酒の価値とは何か」「日本酒の存在意義とは何か」「日本酒の未来はどこにあるのか」という問いに直面したのではないでしょうか。

その答えは、すぐに出せるものではありません。しばらくの間は、業界全体でこの大きな問いに対する答えを模索し続けることになるのではないかと思います。しかし、答えにたどり着こうとする過程で生まれた新たな一歩が、日本酒の可能性を広げてくれることは間違いありません。

日本酒メディアとして、SAKETIMESはこれからも、日本酒産業のトレンドや動向を取材し、発信し続けていきます。

(文:SAKETIMES編集部)